□常德日报记者 魏仙耘 肖慧 李张念

一个并不响亮的名字,仿佛是一粒在地球上几乎找不见的尘埃,却有一种永远激励人的精神,那就是我的村庄!

——题记

1976年冬,两岁的张祖爱蜷在母亲王秀珍的怀里,父亲的扁担一头挑着破棉被,一头挂着豁口的铁锅,一家人随着迁徙的人群踏进金盆岭。

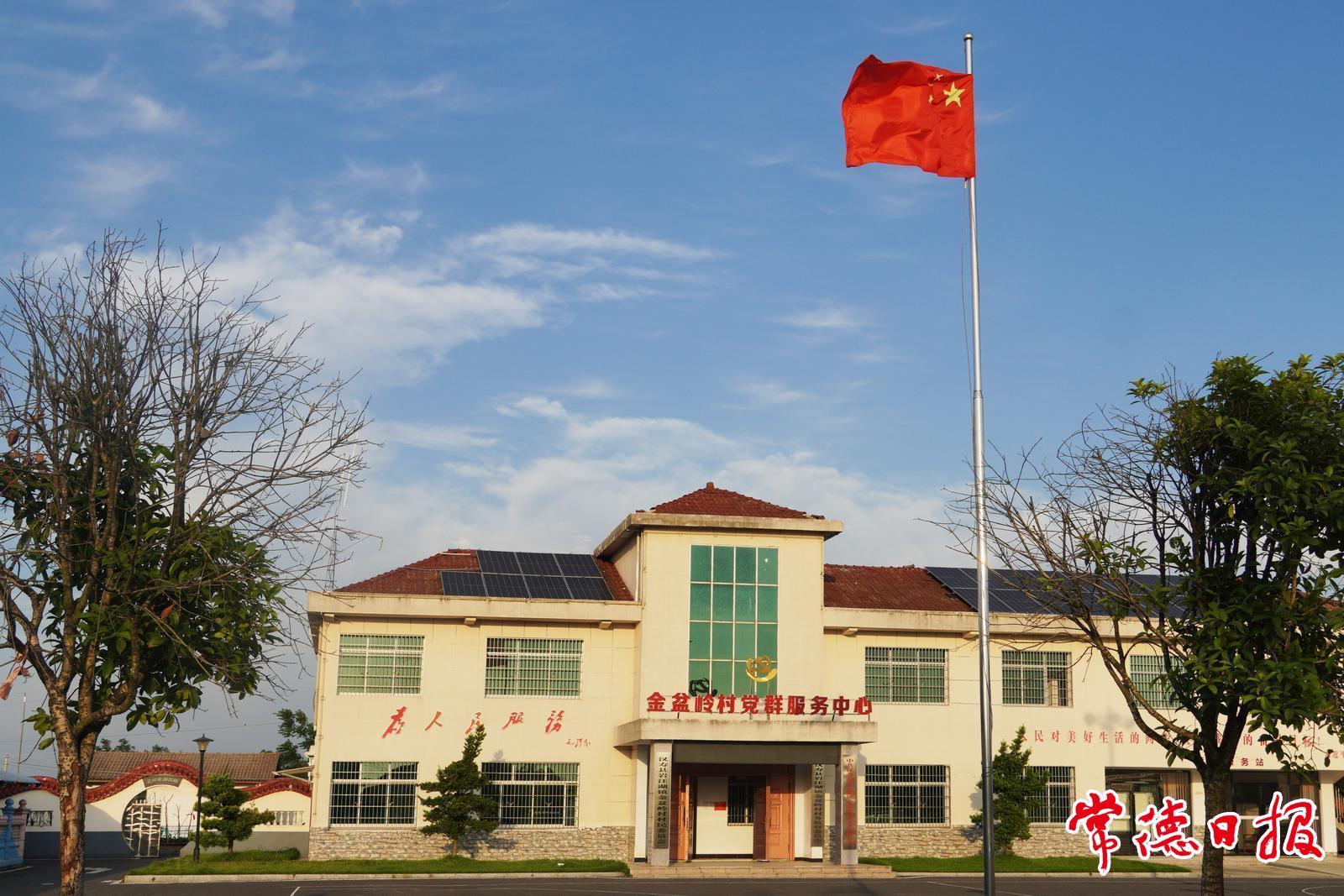

2025年初夏,汽车驶过水泥路面,惊飞了稻田边的白鹭。汉寿县岩汪湖镇金盆岭村党支部书记张祖爱摇下车窗,风灌进来,裹着月季花香。后视镜里,“全国乡村治理示范村”的标识牌掠过,像枚金色的勋章别在村口。

今年51岁的他刚从北京归来,捧回了“全国劳动模范”的荣誉。

近半个世纪过去,父辈的脚印已消失在时间的车辙里。张祖爱不曾想到,他的人生会与这个叫金盆岭的村庄紧密相连。

建村:是“金盆”,还是“瓦盆”?

夏日清晨,88岁的村民杨幺妹早起侍弄自家院子的几十盆花草,月季开得正艳,多肉在瓦盆里挨挨挤挤。

84岁的村民詹明元则习惯早起“上班”,每天在家组装上百个玩具零件,挣得十几块钱。

她们在这个绿树掩映的小村庄生活了大半辈子,逢人就夸:“我们村啊,可是真正的‘金盆’!”

金盆岭村确有值得夸赞的理由:村级公路全部硬化,饮用水全部净化,21台变压器能保证送电到田边,所有田地旱涝保收。全村安装了976盏路灯、21个道路监控器……村民刘平贵自豪地说:“城里有的,咱们这儿都有!”

谁能想到,上世纪70年代初,这里还是洞庭西滨的一片水乡泽国。

1974年冬,汉寿县组织12万干部群众治理水患、筑堤围湖,开垦良田3万余亩。毗邻的原周文庙公社农民,从1975年冬开始,陆续踏上这个叫金盆岭的地方,想刨出新的希望。

今年78岁的周正达是最早一批移民之一。他形容当时的金盆岭“没渠没田没房没路”。为了有个遮风挡雨的地方,人们用稻草把竹子绑成一排,在缝隙处糊上泥巴做成墙,再用茅草遮盖屋顶,搭建起被称作“茅笔架”的简陋住所。

由于生产生活条件太艰苦,有人忍不住抱怨:“这哪是什么‘金盆’,连‘瓦盆’都不如!”

初建的金盆岭村有268户1279人。“穷”是缠绕他们多年的集体记忆。

张祖爱记得上小学三年级时,自己是“怕去读书的”,因为没钱交学费,总被老师要求“带话给家长”,心理压力极大;上小学六年级时,因为缺营养导致肌肉萎缩,家里人四处借钱带他看病。

高中毕业后不久,张祖爱被选为7组组长,管理全组151人。大家都说他遗传了母亲的长处。王秀珍文化水平不高,但记忆力好、口才出众,还是个热心肠,在村妇女主任这个岗位上干得很出色。

担任组长是18岁的张祖爱直面农村工作的开始:“看我年轻,当然有不服管的,我就对他施点策略。”

有个姓向的村民服刑6年后回村,到处找麻烦。张祖爱打听到他有厨艺,便用激将法邀其为组里挑堤的村民做饭:“敢不敢‘接榜’(接活儿)?搞得好,兴许有人给你说媳妇。”对方憋着劲儿去干,很快融入组里,次年果真成了家。

到2002年,张祖爱已经当了7年组长、3年村干部。他积累了大量农村工作经验,对金盆岭的村情也有本“明白账”。

建村以来,连续六任村支书都靠四处借钱搞基础建设。第六任村支书朱传付即将卸任时,村里累计欠账高达127万元。

这样一个“烂摊子”,谁来接?朱传付看好张祖爱——脑子活、能力强,还敢闯、敢干!

有人质疑,小伙子这么年轻,恐难担此重任。朱传付做起思想工作:正因为年轻人思路开阔,还有股迎难而上的劲儿,说不定能带金盆岭闯出困境。

这一年春天,28岁的张祖爱高票当选为金盆岭村第七任村党支部书记。

这一年,同样“年轻”的金盆岭村,还是大多数人认定的“瓦盆”。

破局:要谋发展更要聚人心

上任伊始,张祖爱心里头压着两座“大山”——一个是债务,一个是人心。

他眉间的川字纹也是那时候“刻”下的。

“一直以来,我们只会种粮,缺乏对村情的分析研判。”他总觉得金盆岭有资源,只是没有利用好。

乡贤魏章享在江苏做布匹生意,听张祖爱说村里困难,从2007年起,每年给村里捐款20万元,连捐了4年。第5年,他主动开腔:“张书记,给钱解决不了根本问题,还是要增强村里自身的‘造血’功能。”

张祖爱何尝不懂这个道理,眉头紧锁,却一筹莫展。

“我投资600万元,你选好项目,带着大家干!”

魏章享此话一出,张祖爱心头一热。

说干就干。当天下午,他通知了村里30位30岁上下的青年农民晚上在村部开会。

时隔10多年,村民万昌猛仍记得那个夏夜:“青蛙叫得正欢,30个男子汉在十来条板凳上挤坐着,汗酸味直冲鼻子。”

张祖爱一个人,花了2个多小时,把村里的优势劣势、当下的举措和未来的蓝图和盘托出,最后喊了句:“金盆岭的出路就靠我们了!”

“天晓得那些想法在他脑子里转了多久!”村民刘勇超清楚地记得,会议开场时大家还面面相觑,临散场,个个都热血沸腾。

会后不久,村民代表兵分四路,走出金盆岭到处找项目。

是年10月,十几位青年农民在自家地里试种起从河南引进的大球盖菇。万昌猛种了1亩8分地,4个月赚了1.2万元。

可惜后来因雨水过多,大球盖菇收成不佳。接下来,鳝鱼、家禽的规模化养殖项目,也都因村民管理经验欠缺,先赚后亏。

几番折腾下来,魏章享投资给村里的600万元刚好保本。

那段时间,张祖爱吃不下、睡不着。

“我们村地多,剩余劳动力多,最适合发展劳动密集型产业。”理清思路后他逢人就“复盘”,发展产业必须结合本村实际。

乡贤袁从文在广东清远办电子厂,有实力、有威望。张祖爱坐火车去找了他三回,请他带头在村里办加工厂,“地方任你选,我负责‘三通一平’,人都勤快,招工不成问题。村里实在太需要发展了……”

袁从文终被其诚意打动。2015年,张祖爱“搬”回了第一个电子厂,占地4.2亩,村集体入股40万元。

电子厂建成投产那天,金盆岭村比过年还热闹。

如果说张祖爱召集30位青年农民开的那场“诸葛亮会”,是金盆岭村穷则思变谋发展的一座里程碑,那么,另一场让全村党员红脸出汗的“整风”大会就是他凝聚人心的“先手棋”。

一次偶然机会,张祖爱听到六七个村民在议论,说村里的党员还不如群众,这话深深刺痛了他的神经。

“你怎样看待村里的党员?”他利用晚上入户调研。结果更如冷水浇头:竟有90%的人认为“党员不如群众”。

朱传付对2012年“七一”党员大会印象极深:平时性情温和的张祖爱异常严肃,“你们觉得群众讲得对不对?如果讲错了,哪一个敢站出来亮明党员身份!”他现场通报36户民调结果后,言辞犀利地发问。

感觉到脸上火辣辣的党员胡开见环顾四周,整个会场安静得可怕。

一个年轻党员忍不住开了口:“我其实很想支持村里的工作,但不晓得怎么做。”几个老党员还表达了委屈:“我们也做了事的,群众怎么这样不满意?”……

那场“轰轰烈烈”的党员大会过后,村里又专门开了6次会,议题只有一个——怎样把党员的作用发挥出来。

蓝图:金盆岭村和他的故事未完待续

2013年,张祖爱创新推出党员积分管理制。在农村“熟人社会”,比积分就是比脸面、比作为。当年按积分评出的唯一一个“不合格党员”,脸可红了好久。

金盆岭村的村口,有一张显眼的积分告示榜,每家每户的门前,也有告示牌标注本户属于哪位党员联系户。“别人都看着呢,党员不干点实事,对不住人。”党员胡旺品说。

2013年春,60多个党员第一次穿红马甲集体亮相,是给公路两旁的桂花树埋肥。围观人群中有声音传来:“这都是有工资的,回去就发……”

后来,金盆岭村主题党日活动固定在每月22日,拔草、整渠、换瓦……所有公共区域的活儿全归党员义务干,像比赛似的,谁都不愿缺席。

“再没人说怪话,反夸‘党员到底是党员’。”村民李后忠说,党员素质提升带动民风向好,他现在看到村道上有垃圾也会主动弯腰捡起来。

有一年“双抢”时节,村民向从贵意外摔断腿,张祖爱一声喊,村里来了40多人,仅一天就完成了向家21亩田的抢收抢种。之后村里有任何事,向从贵都冲在最前面。

2019年,金盆岭村捧回了“全国乡村治理示范村”的金字招牌。“全国各地团队来学习交流,我就送两个字——坚持!”在张祖爱心里,作秀和做事完全是两码事。

金盆岭村现辖19个村民小组476户1937人,竟没有一位专职保洁员,却处处洁净如新,连犄角旮旯都难觅垃圾,一年能省下保洁费6万元——这是村民自治与党员引领带来的巨变。

魏章享、袁从文等乡贤喜见村里的惊人变化,成了最好的“宣传员”,继电子厂后,玩具厂、洗涤厂、包装厂等5家小型加工厂陆续进驻金盆岭。500多人实现“家门口”就业,人均年收入冲上4万元,2024年,村民就业收入高达2800万元。现在村集体账上有383万元,其中350万元入股6家工厂,每年能分红75万元——每一个数字都是乡村振兴的生动注脚。

张祖爱获评“全国劳动模范”的消息传来,整个金盆岭村与有荣焉。

“张书记就是个劳模,他挖空心思带村里搞发展,再困难也不放弃。”村民马永红竖起大拇指。

“他散步从不走‘老’路,会转到村里各个角落,把看到的问题装进心里。”村干部彭焕国观察仔细。

“农村需要他这样思路清晰、担当作为的带头人。”老支书们欣慰又骄傲。

“到底是屋里重要还是村里重要?”妻子肖新华嘴上埋怨、行动上支持。

儿子张明君从小目睹父亲对村里的事极度上心,“全村几百户屋里的座机号码,他都能背下来。”在浙江自办工厂的他认为,父亲是付出型人格,且99%的付出给了村里和群众,“敬佩他,但无法成为他。”

张祖爱在金盆岭村生活49年,从事村组工作33年,其间因工作出色,组织上有意培养,几次给岗位、给编制,都被他婉拒。他说,村里好不容易有些起色,他不能走。

2024年3月,来自怀化市的考察人员进村就感叹:“名声在外的金盆岭比想象中朴实。”一打听,原来全村早就统一了思想——要勒紧肚皮壮大集体经济!张祖爱坚持在每年“七一”公开“晒账”,村集体分红收入主要用于两件事,一是改善生活环境,二是改善生产环境。“金盆岭不搞‘面子工程’,把这两件事抓好了,群众的幸福指数、满意度才会越来越高。”

在张祖爱的设想里,2026年村集体分红收入将达100万元,5年内有望突破600万元。

2025年6月10日上午,投资700万元的村里第二家电子厂奠基,投资人是袁从文的儿子袁慧翔。

未来已来,张祖爱和金盆岭村的故事还将继续……

金盆岭上“瓦”生“金”

□李张念

暮春四月,当张祖爱获评“全国劳动模范”的消息传来,采访团队的心也随即飞向了金盆岭。我们在5月里三赴村庄深入采访拍摄,整个过程更像是一场精神洗礼,让人触摸到“全国乡村治理示范村”和“全国劳动模范”这两份沉甸甸荣誉背后,那被汗水浸透、被信念点亮的奋斗史诗。

初入村庄,平整的水泥路、整洁的院落、轰鸣的厂房便令人耳目一新。金盆岭不是天生的聚宝盆,而是移民们用“茅笔架”的坚韧撑起,在“瓦盆不如”的叹息中反复打磨而成的。张祖爱骨子里的“敢闯敢干”,是刻在移民基因里的生存密码。从年逾古稀的首批移民周正达,到张祖爱这群“移二代”,人们对“贫穷”的记忆都刻骨铭心。但正是这“穷怕了”的切肤之痛,淬炼出他们“穷则思变”的锋利决心。

金盆岭的翻身仗并非一帆风顺。大球盖菇的黯然退场、养殖业的磕磕绊绊,是摸索路上必然的学费。难能可贵的是,张祖爱和乡亲们没有蛮干,而是冷静“复盘”,精准锚定了“劳动密集型产业”这条符合村情、惠及千家万户的路径。一双双跑烂的皮鞋,“搬”来的不只是工厂,更是村民“家门口”就业的希望和集体经济的活水。这启示我们,乡村振兴没有放之四海皆准的模板,唯有立足实际、扬长避短,方能行稳致远。

乡村的振兴,需要张祖爱这样的“主心骨”,也离不开每一个普通村民从“旁观者”到“主人翁”的觉醒。从向从贵事件中邻里“雪中送炭”的温情,到直面“党员不如群众”的刺痛,再到创造性地推出“党员积分制”,金盆岭完成了一场人心与治理的华丽蜕变。积分榜上的数字,义务日里的“红马甲”,没有专职保洁员却依然洁净的村道……这些细节生动诠释了:当党员真正成为“磁石”,当制度激活了内生动力,当“共建美丽家园”成为共识,“人心齐”便能释放移山填海的伟力。

金盆岭的“金”,是汗水的结晶,是智慧的闪光,更是张祖爱这样一位带头人,将“小我”完全融入“大我”,用生命和热忱浇灌的结果。面对多次“跳出农门”的机会,他都选择了留下。妻子肖新华默默扛起整个家,儿子既敬佩他又坦言“无法成为他”——那枚“全国劳动模范”奖章背后,是一个家庭无声的托举。

站在村头,张祖爱“我的人生在这里,我的梦想也在这里”的肺腑之言犹在耳畔。看到他与金盆岭“相互成全”,我们更加确信:用滚烫的汗水、不竭的闯劲、朴实的智慧与一颗赤诚的为民之心,足以将平凡的瓦片打磨出璀璨的光芒。这光芒,照亮了金盆岭的康庄大道,也为我们探寻乡村振兴的密码,点亮了一盏明灯——路在脚下,事在人为,功在不舍。