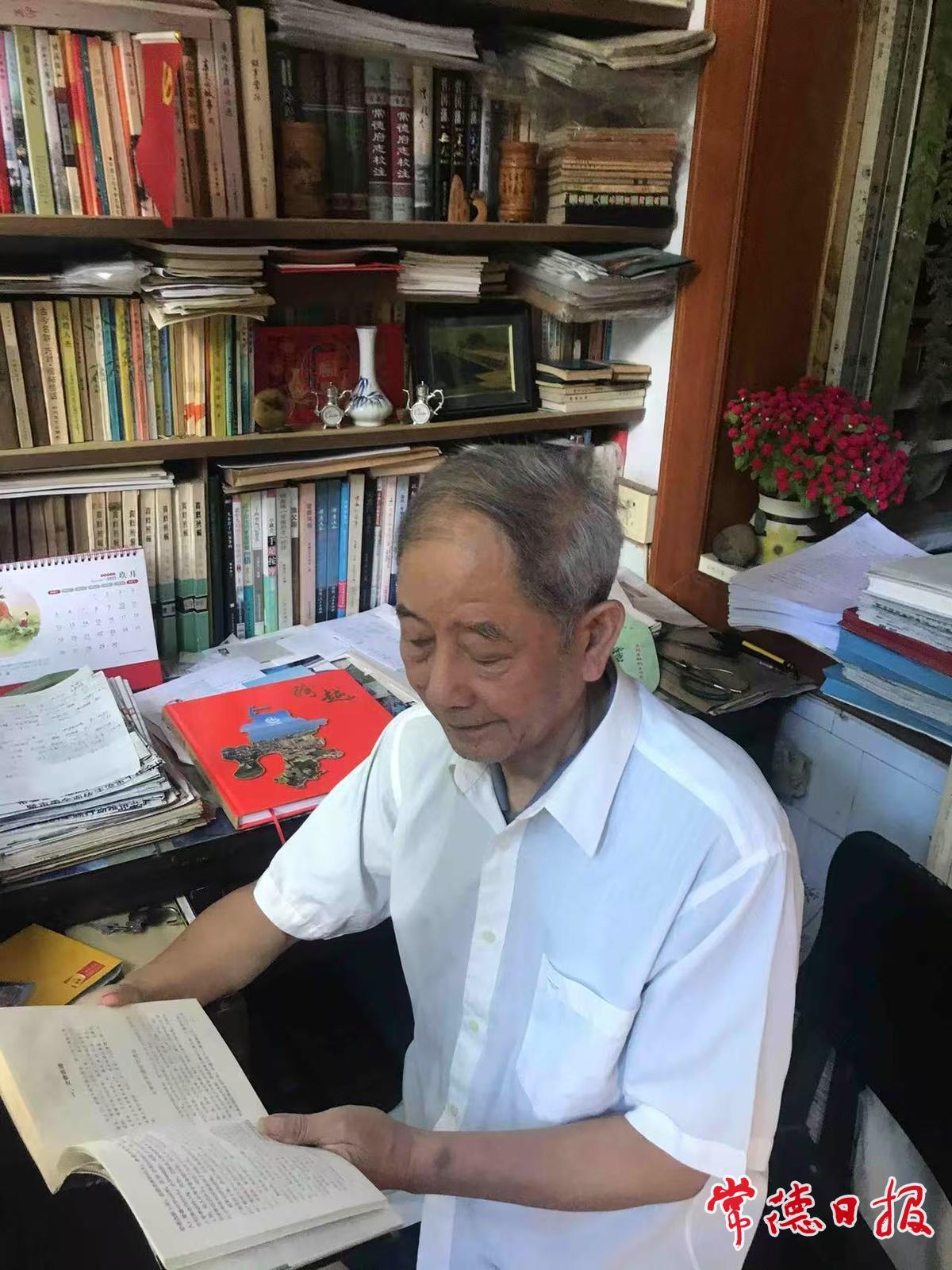

常德日报记者 朱晓明 文/图 今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。距新中国成立后,新华社发出第一篇关于常德居民谴责侵华日军空投细菌制造鼠疫的通稿已有40多年。7月20日,在通稿采写者朱定万家摆满书刊的阳台兼书房里,85岁的他对当年那篇报道记忆犹新。

1982年初,日本文部省篡改侵华历史,出现了复活军国主义的企图。那年春天,原常德市委根据当时的国际、国内形势,组织了一次城区居民揭露侵华日军用飞机空投鼠疫细菌罪行的活动。朱定万当时是常德市委宣传部的新闻专干,他从始至终参加了这次活动。为了做好活动报道,朱定万来到当年日军飞机空投物最密集的地方——常德市城区鸡鹅巷与市城区东门外,分别召开目击者座谈会,记录细菌战受害者们对日本侵略者的控诉。

座谈会后,朱定万又根据得到的线索,采访了当年感染过鼠疫,康复后居住在常德市第六中学的一位幸存者;采访了当年防治常德鼠疫的广德医院院长谭学华和当年在广德医院任化验员的汪正字。

“那年,谭学华已是82岁高龄,汪正字也已66岁,他们详细介绍了当时发现和防治鼠疫的情况,汪正字还拿出了他当年查出鼠疫杆菌的文字材料。那份手稿,我一直保存着。”朱定万侃侃而谈,“作为全市新闻专干的我,将这次重大活动报道出去是义不容辞的职责,但要报道好,光凭座谈和采访时老人们的回忆还远远不够,必须找到最权威的印证。”

于是,朱定万向当时的市委和市委宣传部汇报并提出了两条建议:一是上北京图书馆查找当年报刊,掌握当年详情;二是借助新华社的力量向外发布。

得到领导同意后,朱定万首先到了长沙,找到新华社湖南分社汇报,新华社的记者认定这是一条重大的报道线索,积极支持朱定万上北京。

“当年,我还从没去过北京,人生地不熟,新华社湖南分社的同志就给我开了介绍信,要我住在新华社招待所,告诉我到新华社后,再争取新华社向北京图书馆开查找资料的介绍信。”

朱定万心里有底后,就一个人前往北京,住进了新华社招待所,并拿到了新华社开出的介绍信,找到了北京图书馆。因为有新华社的介绍信,北京图书馆非常热情地接待了朱定万,图书管理员找来了抗日战争时期国内知名报刊,让朱定万仔细查找。

在图书馆一坐就是多半天,在翻阅大量报刊后,朱定万终于查到了侵华日军用飞机在常德市区投放带有鼠疫杆菌的棉絮、破布和豆类等物的准确时间是1941年11月4日,查到了数天之内,鼠疫便在常德市区蔓延,并流行到常德市郊及桃源、澧县等地的多篇报道。

朱定万完成任务回到长沙,向新华社湖南分社作了详细汇报,又与新华社湖南分社的记者一道再次深入采访,1982年8月16日,新华社湖南分社向全国各大媒体发出了通稿。

通稿发出后,1982年8月17日《湖南日报》刊发了《日本帝国主义残害中国人民无所不用其极 常德居民揭露侵华日军制造鼠疫》的报道;《人民日报》也于8月20日以《侵华日军空投细菌,制造鼠疫,残杀中国人民,常德居民谴责日文部省篡改侵华历史》为题予以刊发。各大媒体也纷纷转载,引起了强烈反响。

“新华社第一篇关于常德居民谴责侵华日军空投细菌制造鼠疫通稿的发布,是我新闻工作生涯中浓墨重彩的一笔,那篇报道不仅在当时产生了很大影响,也是常德人研究细菌战与细菌战受害者向日索赔的先声,令我欣慰的是,数十年来,常德有关人士为此作了大量工作,取得了令人瞩目的成绩。今年抗日战争胜利已过去了80周年,当年的老人已纷纷离世,但历史不容忘却,我们这一代及我们的后代任重而道远。”朱定万说话间拿出了汪正字当年的手稿,像捧出一段沉重的历史。

(相关档案资料由市档案馆友情支持)

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。