□常德日报记者 李雪芹 裴维维

一家人,30年,写下199封书信。有夫妻之间的互诉衷肠,也有父母和子女的倾心交流。字里行间,家长里短,纪录了一个普通家庭追求幸福生活的酸甜苦辣和奋斗历程。时代在变迁,不变的是温暖的亲情、爱情和代代相传的好家风。

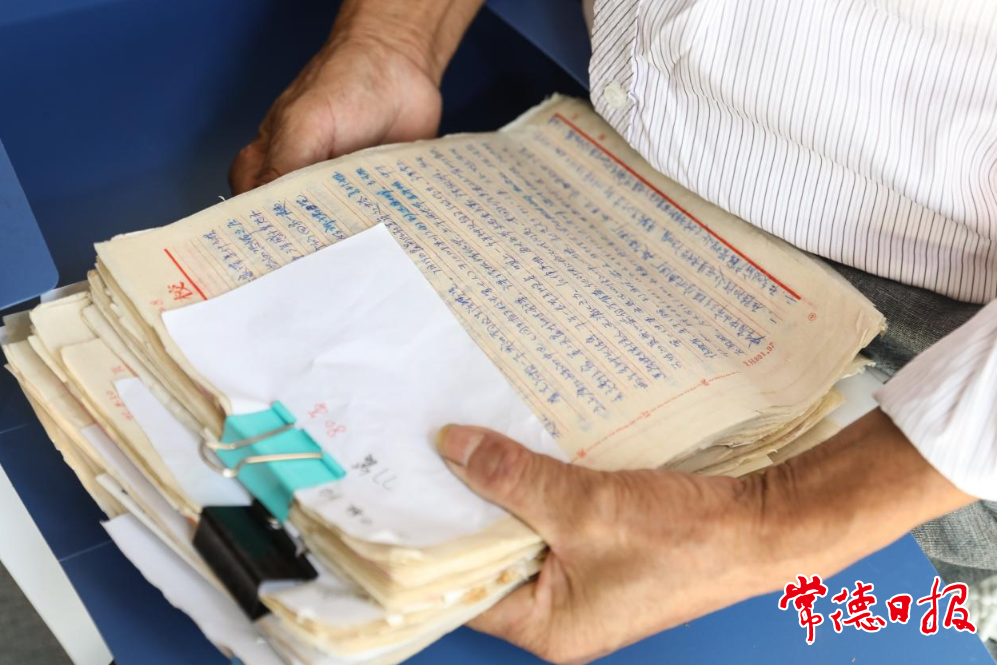

厚厚的几叠书信手稿,被按时间顺序整理好,珍藏在文件夹里。信上的字迹,有的刚劲有力,有的娟秀整齐,有的稚嫩可爱,几封孩子写的信里还夹杂着拼音。穿过30年的岁月长河,有的纸张已经发黄,字迹也变得模糊,但情感却炽热如初。

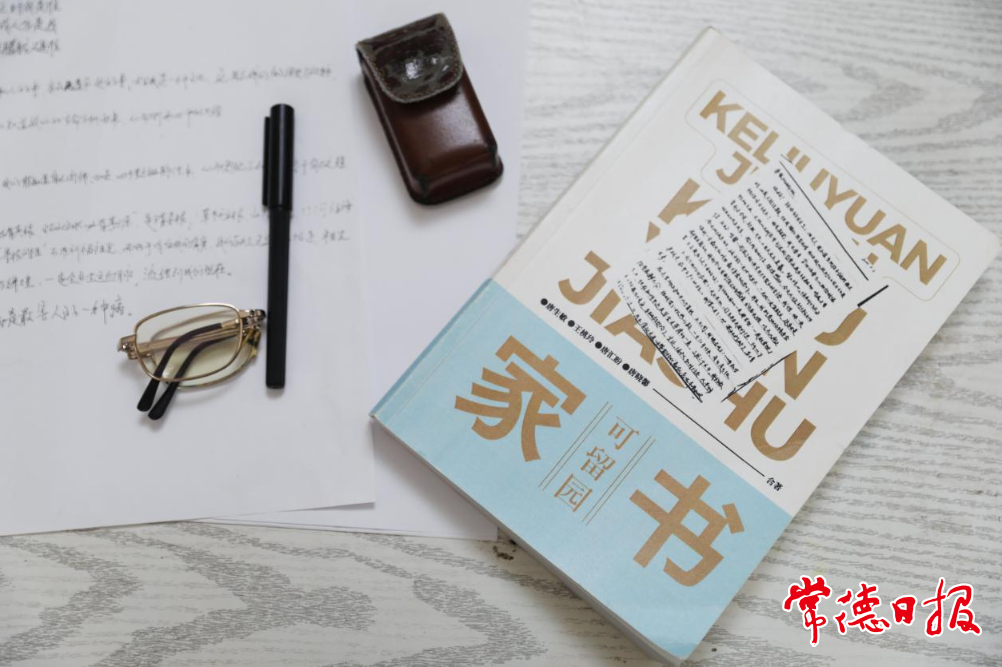

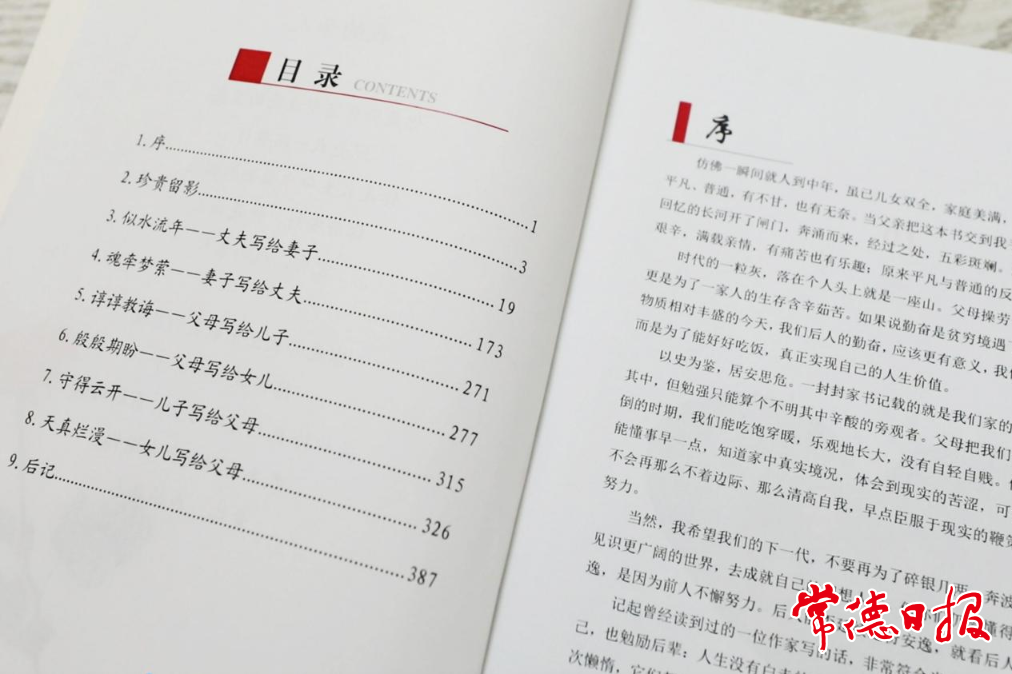

这199封家书,是唐生敏和家人最珍贵的回忆与财富。经过几年的用心整理,它们被编印成一本厚厚的《可留园家书》。

唐生敏和妻子

唐生敏和妻子 唐生敏拿着一沓厚厚的书信手稿

唐生敏拿着一沓厚厚的书信手稿 唐生敏编印的《可留园家书》

唐生敏编印的《可留园家书》为建爱巢 背负巨额债务

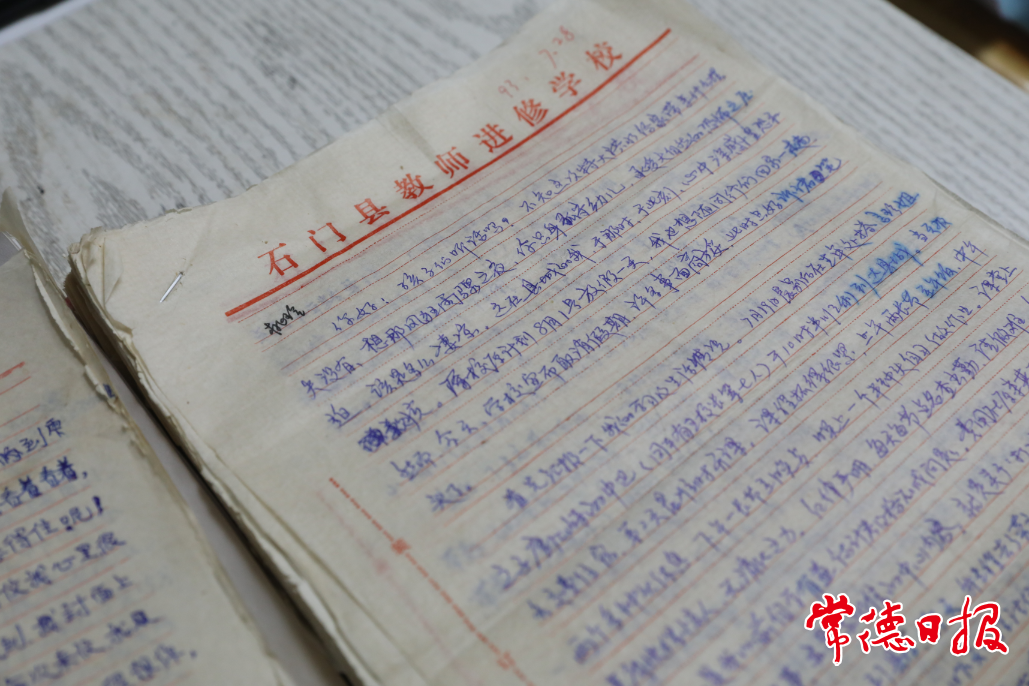

1993年7月,唐生敏在石门县进修学校提笔为妻子王桃玲写下了夫妻之间的第一封信,商量王桃玲外出务工的事情。

此时,他已经在石门县太平镇穿山河这个贫瘠的山村担任了19年民办教师。每月补贴从5元涨到80多元,却改变不了生活的捉襟见肘。为了给孩子们建一个遮风避雨的家,唐生敏和妻子背负了沉重的债务。

山村交通不便、生产困难,1984年结为连理的夫妻俩,新婚当年找亲戚借了几百斤稻谷才渡过难关。好在承包到户了,靠辛勤劳作可以解决温饱问题。没有公路,生产工具和每年收获的几千斤玉米、马铃薯,唐生敏和妻子要肩挑背负,走一公里陡坡山路去出售或调换成大米,再一趟趟把大米背回家。

一对儿女出生、长大,祖辈留下的低矮的土砖屋更显逼仄。经过3年多准备, 1993年春天,属于小家庭的第一栋房子落成。乔迁新居的喜悦里,掺杂着一份沉重。送走祝贺的亲朋好友,夫妻俩一合计,建房欠了7000多元债务。那时木匠一天的工钱只有3.5元,人情往来刚从2元涨到3元。

此时,唐生敏正在进修拿大学文凭,为民办教师转公做准备。夫妻俩千思万想后只找到一条路,那就是外出打工。打工潮刚刚兴起,唐生敏在县里打听到,外出务工由县劳动服务公司组织,外出务工人员必须办理好相关手续。电话尚未普及,他只能第一时间将自己在县城的学习情况和外出打工需要办理的手续等事宜,通过书信详细告诉妻子,叮嘱她尽快做好准备。

南下打工 夫妻两地分居

1993年7月,王桃玲和两个亲戚结伴南下广东,开始了和丈夫两地分居的生活。之后的10多年里,她先后五次外出,书信成为她和丈夫最主要的交流方式。尽管后来村部、学校、家里陆续装了电话,但书信依旧是一家人所爱。

“那时,妻子29岁,我33岁,我们的孩子读小学。她第一次离开家,思念犹如刀子时时刺着我和她的心。怎么缓解她的思家之情,让她安心工作?我与她约定写信,把思念留在信纸上寄回家。我还叮咛她,保存好我们的通信。”唐生敏说。

1993年7月28日,唐生敏给妻子的书信手稿

1993年7月28日,唐生敏给妻子的书信手稿在闭塞的山村,打工还是一件新鲜事,难免有风言风语。王桃玲寄回家的信件上,一度不敢写真实地址。上过高中的她文笔流畅,字迹娟秀,在给丈夫的信里,尽情倾诉思念之情和打工的艰辛。“打工第一站是广东省东莞市的一家玩具厂,厂里条件差,工作还算轻松,就是时间长,每天要做13个小时,每小时工钱只有6毛钱。1993年11月,我拿到了打工的第一份工资179元钱。”王桃玲一边翻着自己写给丈夫的信,一边回忆,不觉红了眼眶。

当时,唐生敏的月工资是83.5元,只有一半能按时兑现。两个孩子一学期的学费就要168元,如果没有其他家庭收入,很难凑齐学费。

王桃玲不在家的日子,唐生敏除了教书,还挑起了照顾孩子和完成家庭劳动的重担。“亲爱的妻子,家里的2000斤玉米全部收完,10月16日调换大米920斤,还了欠账后还剩600多斤。红薯虽然因雨水多果不大,但足够猪吃……”唐生敏在信里事无巨细地告诉妻子家里的情况,让她在外面安心。

尽管从家里到东莞市,一封信最快10多天才能到达,慢的时候要20多天,但王桃玲和丈夫、儿女、公婆的书信交流没有间断。

“盼啊盼,终于盼到你1994年寄来的第二封信,及一寸黑白照片两张,举家人如同过节一般欢喜。这封信你写于3月12日,我收到已是4月5日了,从来信中知道你今年的情况,家人不禁感慨万千……”唐生敏在给妻子的回信里,这样描述家人收到她的来信时的场景。家里的一个个好消息,他也第一时间写信告诉她。

1997年7月21日,兄妹俩考试取得好成绩,还学会了做饭;

1997年8月,修房子欠下的债务全部还清;

2000年3月,自己的名字被列入公办教师之列;

2000年上半年,郭家墩的公路修通,“肩挑背负”的历史终结;

2002年10月,公路修到了家门口,程控电话入户;

2008年,学校有了可以上网的电脑,写、传新闻稿件更高效便捷。

……

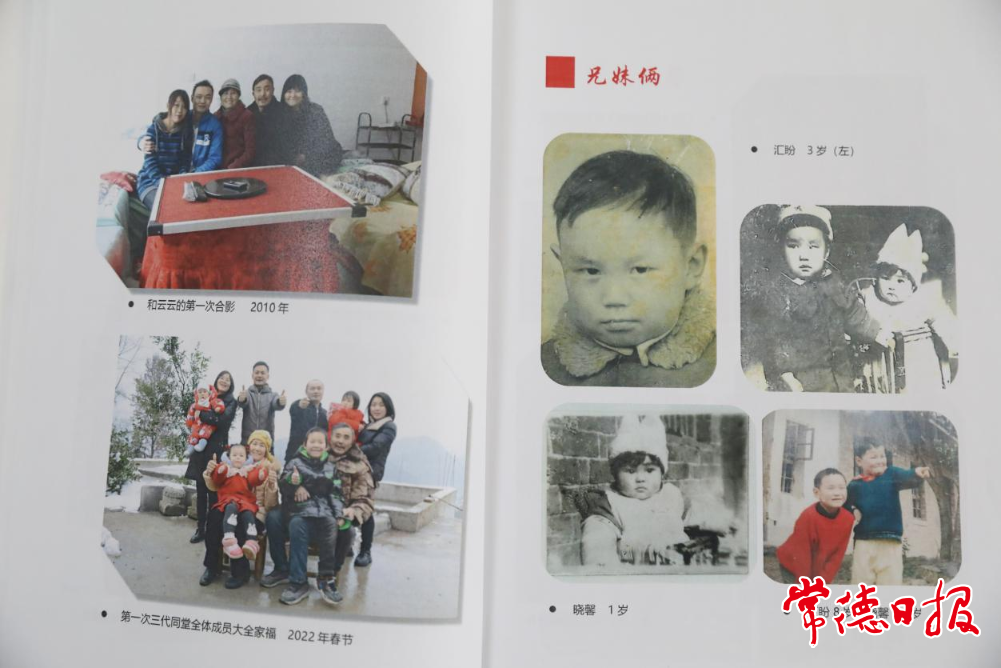

在《可留园家书》里,一大家子的幸福故事被唐生敏用镜头记录下来

在《可留园家书》里,一大家子的幸福故事被唐生敏用镜头记录下来不向生活低头,也不给自己的职业生涯和人生留遗憾,唐生敏的付出收获了累累硕果。他捧回“十佳班主任”荣誉,论文被评为市、县级二等奖,新闻报道屡见报端。自学摄影摄像,成为学校的义务摄影师,工作之余收集整理石门山歌,拍下很多重要的历史资料。

鸿雁传情 家书写出好家风

家书是情感的纽带,它们见证了唐生敏和王桃玲坚贞不渝的爱情。10多年两地分居、鸿雁传情,夫妻俩感情经受了时间和空间的考验。

唐生敏的女儿唐晓馨在《可留园家书》的序言中写道:父亲刚和母亲结婚的时候十分浪漫,他会在桃子摘回来的第一刻,把看上去更好吃的桃子挑出来,给母亲留着,并严厉警告其他人不准偷吃。他还因为母亲嫌晚上灯光不好,给母亲用坏掉的雨伞把、木块做了一盏手工台灯。后来,母亲外出打工多年,父亲经常给母亲写信,几年下来,他们的通信装了满满一大纸箱。羡慕那时候的爱情,实实在在,有字为证。

唐晓馨为《可留园家书》写的序

唐晓馨为《可留园家书》写的序家书也是家庭关系的润滑剂。感恩公婆的付出,王桃玲时常会给二老写信。“爸爸妈妈现在还在为儿媳操劳,帮忙带孩子、看屋、喂牲口……”年迈的老人每次收到媳妇的来信,都要请人念三四遍,不识字的婆婆听一遍就哭一回,公公则马上张罗着给媳妇回信,叮嘱她爱惜身体。

唐生敏和王桃玲经常给儿女写信,谈人生和理想,聊身边的朋友和小秘密,以及生活中的小情绪,像朋友一样坦诚交流。“现在想起来,应该是8岁时的那封信,奠定了父亲在我心目中的位置,一个可以进行平等交流的长辈与朋友。那年我生日,父亲给我写了一封信,年幼的我,虽能勉强读完那封信,却并不能真正懂得字里行间的情感,但奇妙的是,每一句都戳中我的内心,8岁的我,读完信,躲在被子里泪流满面。”唐晓馨这样描述家书对自己的影响。

唐晓馨和哥哥唐汇盼从小体谅父母的不易,经常帮助父亲做力所能及的事情。唐晓馨性格开朗、成绩优秀,大学毕业后和丈夫在长沙工作。唐汇盼继承了父母的勤劳踏实,学到一手精湛的厨师技艺,和爱人经营着一家餐饮店,在常德市城区买了房子。

退休后,唐生敏和王桃玲来到常德市城区,一边帮儿媳带孩子,一边实现自己的“宏伟蓝图”。编印族谱、修养鸡场、打理油茶园、整理文字作品……一刻都没有闲过。

唐生敏和妻子在常德市照顾孙女

唐生敏和妻子在常德市照顾孙女“可留园”是他对自家宅院的雅称,他说,这本还在不断更新的《可留园家书》,是留给子孙后代的财富。我们赶上了好时代,希望孩子们刻苦学习、努力奋斗,用勤劳的双手创造美好生活。

今年11月,68岁的唐生敏历经1年学习,参加9次考试后,终于拿到了机动车驾驶证。开着小轿车,带着妻子行驶在家乡的绿水青山之间时,总有无限的激动和感慨涌上他的心头。

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。