常德日报记者 姜美蓉 文/图

作家伍尔夫说:“有时寂静是那么美好,一个咖啡杯,一张桌子。”电影《爱情神话》中,宁理扮演的上海修鞋匠忽然停下手头的活,拿出一杯手磨咖啡说:“我的coffee time到了。”这一幕是属于这座城市的腔调。

这几年,细心的人们会发现,在热闹的城市街头,或是偏僻的市井小巷,甚至城郊的乡村一隅,都能看到一家小小的咖啡馆。不知不觉中,咖啡已经潜入了我们的生活,并且开始影响我们的生活。

那么这股咖啡热潮究竟是怎么来的?

小城里吹来了咖啡风

“咖啡”一词源自希腊语“Kaweh”,意思是“力量与热情”。茶、咖啡与可可被并称为世界三大饮料。咖啡的起源最为人熟知的是纪元6世纪时,牧羊人卡尔代发现了咖啡。据说他牧羊的时候偶然发现他的羊手舞足蹈,仔细一看,原来羊是吃了一种红色的果子才导致举止滑稽怪异。他试着采了一些这种红果子回去熬煮,没想到满室芳香,将熬成的汁液喝下以后更是精神振奋,神清气爽,进而发现了咖啡。在这之后,随着非洲奴隶的买卖,咖啡逐渐传遍世界。

过去,中国人不喝咖啡,也不种植咖啡树。直到19世纪末,法国传教士田德能在云南传教的过程中,在大理宾川的山谷里种下中国的第一株咖啡苗,自此拉开了咖啡在中国种植的序幕。

作为中国咖啡的种植源头,云南的地理环境、气候条件与咖啡的生长“天然适配”,特别是云南阶梯式的立体海拔、多元化的山川地貌为咖啡的“本土化”提供了得天独厚的条件。正如专业人士评价:非洲大陆的种子在亚热带季风浸润过的土壤里催化出不一样的中国味道。如今,云南咖啡豆成为当地的重要产业,全省种植咖啡115万亩,咖啡年产量占全国的95%。

中国历史上没有流行咖啡的原因也很简单,中国有自己的饮品——茶。茶和咖啡非常类似,茶有茶碱,咖啡有咖啡因,都起到提神醒脑的作用。中国有源远流长的饮茶历史,无数文人墨客为之写诗作赋。咖啡对国人来说,是一种舶来品。

食物的背后是文化也是阶级,在过去,喝咖啡代表的是阶层出身,也代表生活品位。电视剧《父母爱情》中,富商家庭出身的女主人公安杰,即便身处偏僻海岛,也不忘用精美的瓷器在院子里请人喝咖啡。

20世纪80年代,我们身边出现了雀巢速溶咖啡,冲一杯速溶咖啡也变成很时髦的事情。20世纪90年代以后,上岛咖啡馆等陆续开业,成为谈生意的好地方。1999年第一家星巴克在中国开业,坐在星巴克喝咖啡也成为中产阶级的时尚。

从2000年到2010年这10年间,咖啡馆动辄500平方米以上,开业讲究地段、门面装修,客群主打商务人士,年轻人对这类咖啡馆望而却步。

2017年,瑞幸咖啡的第一家门店开业,并辐射到三四线小城。也从这个时期开始,咖啡变得更年轻、更便宜。“Z时代咖啡”的到来,吸引了广大学生、职场的年轻人。同时“咖啡+万物”的新玩法出现,使得咖啡不断破圈,“早C(咖啡)晚A(酒)”成为许多年轻人的生活状态。“得年轻人者得天下”,直到这个时期,独立咖啡馆才迎来真正的繁荣期。

独立咖啡馆越来越多

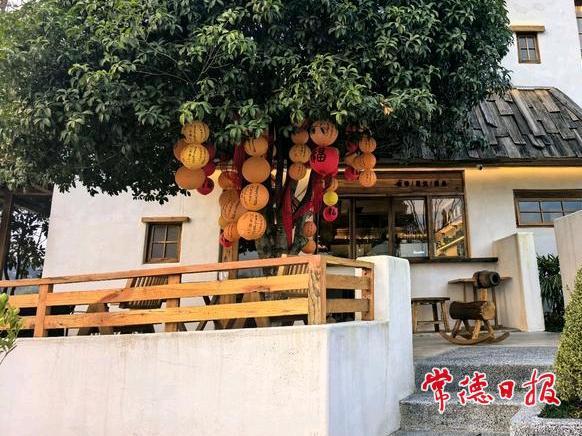

独立咖啡馆通常店不大,强调个性,装潢各有特色,也强调产品的创造性。在常德开了一家手冲咖啡室的跑哥(网民)是一名资深咖啡玩家,他同时还在丹洲乡的乡村里,开了一家法式的乡村咖啡屋。跑哥是个咖啡发烧友,受过专业培训,一聊起咖啡,就两眼发光,说起咖啡豆如数家珍,从烘焙到出品都能亲自操作。他说,自己因为喜欢咖啡,所以全情投入这个行业。他一再强调,只有咖啡的品质才能留住客人,到他这里来的常客,都是真正热爱咖啡的人士。据不完全统计,现在,常德独立咖啡馆的占比超过一半,同时新店还在不停地开出,几乎每隔几周,社交平台上都能有一家新咖啡馆走红。

这些咖啡馆大多是年轻人开的,不讲究什么地段,在社区的角落,在小区的腹地,或是由一栋破房子改造,他们按照自己的品位随心布置,通常和周边的小店有明显的区别,一眼就能识别。在沅安路上,一家名为狸屋的咖啡屋开在略显冷寂的街边,但每到节假日,店里便一桌难求。一家名为归微的咖啡店开在紫菱路上的一个小区里,几年来一直很热闹,这些店除了咖啡,通常各有吸引客人的绝招,而手作的甜品很有吸引力。一杯咖啡配甜食,成为三两好友约会的标配。

随着咖啡越来越成为资本的香饽饽,入局咖啡赛道的跨界选手在不断增加。有研报预计中国的咖啡行业将保持27.2%的增长率。2025年中国市场规模将达万亿元级别。人们常说,这几年的咖啡热是“资本的力量”,我觉得有一部分是,但并不全是。

和欧洲18世纪一样,中国咖啡馆普及的第一波力量的确是资本,它推动了咖啡文化。但咖啡馆真正流行的原因,还是它迎合了年轻人的需求。社交网络的兴起并不代表社交的繁荣,朋友圈几百个好友也不代表有几个可以随时约着聊天的朋友,人们还是渴望有一个真实的空间聊天聚会。这个空间越方便、越清静、越实惠,就越受年轻人欢迎,于是消费低廉且富有情调的小咖啡馆,在受到年轻人喜爱的同时,也提供了一种成本不高的社交场景。我想,这些咖啡馆的存在,让人与人的流动变得多起来,可以抵抗人类学者项飚所担心的“消失的附近”,去扎扎实实地体会“附近的美好”。

不管怎么说,在市井中的小咖啡馆里静静坐一会,看看充满烟火人间味的街景就很开心。这正是咖啡和咖啡馆能带给我们的闲适——这个忙忙碌碌的时代稀缺的东西。

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。